こんにちは。

私は第3子出産時に生死をさまよい、これからの人生を本気で考えた末に離婚したアラフォーママです。

仕事では15年間、精神科で心に不安を感じた方の悩みを解決するサポートをしてきました。

このブログでは、離婚に悩むママが自分に自信を持ち、納得できる未来を選べるようになるためのヒントを発信しています。

今回の記事では、離婚が子どもに与える影響と対処法について、私の経験や専門家としての視点を踏まえながらお話します。

大切な前提

親ではなく、子ども自身です。

親が思う『子どもの幸せ』は、親が考える『幸せ』であって、

子ども自身が感じている『幸せ』と異なることもあります。

このことを心に留めながら、読み進めていただければ幸いです。

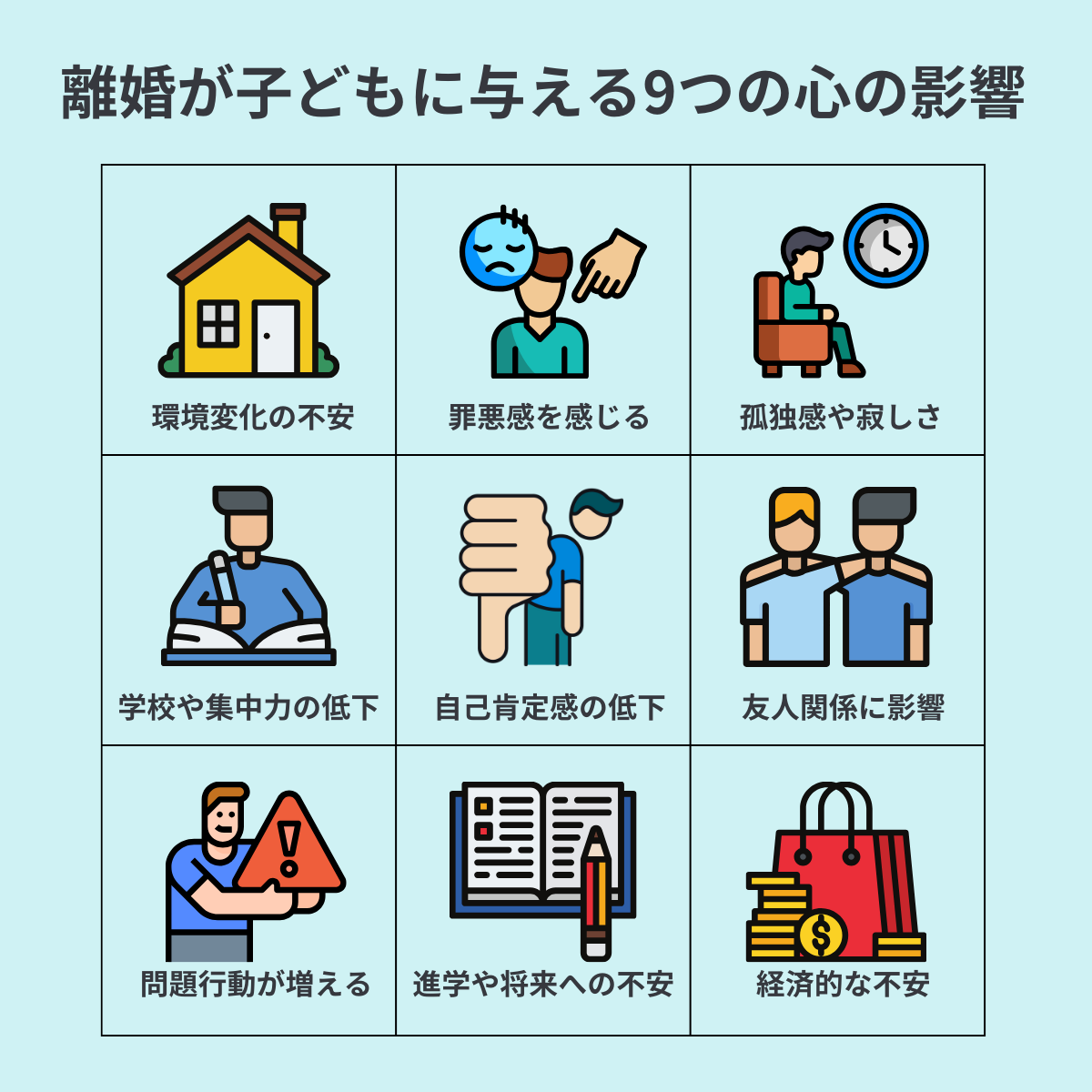

離婚が子どもに与える9つの心の影響と対処法

離婚によって、子どもはさまざまな不安を抱えます。

これは、どんな家庭でも避けることはできません。

しかし、影響を与えること自体が悪いわけではありません。

大切なのは、どのような影響があるのか正しく理解し、適切な対策することです。

そうすることで、子どもとの絆は深まっていきます。

主な影響はこちらになります。これらは、全てが必ず当てはまるという事ではありません。

子どもによって、どんな影響が出るかは変わります。

詳しく1つずつ説明していきます。

環境の変化によるストレス

起こり得ること

🔵パパと離れる寂しさ

🔵引っ越しや転校など、慣れた環境が変わる不安

🔵新しい生活に適応できるかの心配

👉 対処法

✅パパと会える環境なら、会う日が決まったらすぐ伝える

(いつ会えるのかが明確だと、安心できる)

✅ できるだけ生活リズムを変えないように工夫する

✅ 『何が変わるのか・変わらないのか』を明確に伝える

(「〇〇は今まで通りだよ」など)

✅ 変化がある場合は、事前に子話し合い、心の準備をさせる

罪悪感を感じる

起こり得ること

🔵子どもは、「自分のせいで離婚したの?」と、罪悪感を抱く

🔵もっといい子だったら、パパとママは別れなかったのかと自責する

🔵怒られるたびに、ビクビクする

👉 対処法

✅子どもには『離婚は大人の問題』と明確に伝える。

✅理由を聞かれた場合にも、原因を無理に伝える必要はありません

(『不仲になったから』だけで十分)

✅「あなたのせいではない」と繰り返し伝え、安心させる

(何度も言われることで納得し、落ち着いていく)

✅注意をする際に「あなたのせい」という言葉を使わない

(無関係なことも関連付けてしまう危険がある)

孤独感・寂しさ

起こり得ること

🔵家庭内の変化により、愛情が減ったように感じる

🔵ママも自分から離れるのでは?と不安になり、孤独を感じる

👉 対処法

✅パパからも愛されていることを伝える

(可能であれば、手紙・オンライン通話・面会などを通した交流を継続)

✅ママはスキンシップを増やし、安心感を与える

✅話をする時間、子どもに対して「好き」をたくさん伝える

自己肯定感の低下

🔵『自分は大切にされていないのでは?』と感じる

🔵友達の家庭と比較して、劣等感を抱く

🔵他の大人から過度に心配されることでバカにされていると感じる

👉 対処法

✅「あなたは大切な存在だよ」と伝え続ける

✅「あなたが大好きだよ」と言葉や行動で示す

✅「すごいね!」「頑張ってるね」と日常の中で認める

✅他の大人は心配をしてくれているのだと伝える

学業や集中力への影響

🔵家庭の不安からストレスから学校の勉強に集中できなくなる

🔵何をしてもうなくいかない気がして、学業へのやる気がなくなる

🔵学校にいる間にママが出て行かないかと不安になり、落ち着かなくなる

👉 対処法

✅「頑張れ」と言わずに見守る&サポートする

✅無理に成績を求めず、学びの楽しさを大切にする

✅必要なら学校の先生やカウンセラーに相談する

友人関係に影響が出る

🔵家庭の事情を友達に話せず、距離を置く

🔵友人がパパの話をしていると悲しくなり、会話に入れない

🔵『両親が離婚した子』と見られたくない気持ちがある

👉 対処法

✅子どもの気持ちに寄り添い、そっと見守る

✅友人の話をしたがらない時は、無理に聞き出さず、たわいのない話をする

✅ 友達関係を無理に強要しない

問題行動が増える

🔵反抗的な態度をとる、怒りを表に出しやすくなる

🔵ストレスを発散できず、暴力的になったり引きこもる

👉対処法

✅感情を否定せず受け止め、寄り添う姿勢を持つ

✅「怒りたくなるよね」「悲しかったよね」と共感する

✅ルールは守らせつつ、頭ごなしに怒らない

✅暴力は肯定せず、一旦抱きしめる

✅落ち着いたときに、悪いことは一緒に振り返る時間を作る

将来の結婚・家庭に不安を感じる

🔵「結婚してもまた別れるのでは?」と将来に希望を持てなくなる

🔵恋愛や結婚に対してネガティブな価値観を持つこともある

👉 対処法

🔵『結婚=前向き』であることを伝える

🔵『どんな家庭を作るかは、自分次第』とポジティブな視点を持たせる

🔵 仲睦まじく老後を過ごしている夫婦もいることを伝える

経済的な不安を感じる

🔵生活レベルが下がることで「お金がない」と実感する

🔵習い事の制限がでたり、進学の選択肢が狭まる可能性に不安が出る

🔵他の家庭と比べて旅行など好きなことができない悲しさを感じる

👉 対処法

🔵お金の稼ぎ方と使い方について一緒に学習をする。

🔵家庭の範囲内でできることを話し合い、最大限に行えるようにする。

🔵その時の経済状況を伝え、一緒にできることを考え、実施する。

🔵やりたいことを伝えらえる環境を作り、相談された時には実施すためにはどうしたらよいかを話し合う。場合によっては、周りも頼る。

以上が、離婚が子どもに与える9つの心の影響と対処法でした。

両親と一緒に暮らすことが日常だった子ども達にとって、別で暮らすことは大きな変化です。そこに引っ越しや転校まで重なれば、さらに大きな負担となります。

しかし、人間の能力として必ず慣れる時がきます。しかし、その過程のフォローは大切です。それを怠ると、後々の母子関係に深い影響するので、ここは意識をしてください。

私が相談に乗っていた、幼少期から母子家庭で育った大学生達の多くは、「忙しいそうな母親に遠慮して過ごしていた。本音は言えなくなった。」と、言っていました。母親とも面談をしていましたが、母達は生活に精いっぱいで子どもとの時間を意識手に取れていなかったと話しました。そして、必死にその時間を取り戻そうとする親がたくさんいました。

結論、気付いた時点から相手との大切な時間を取り戻すことはできます。しかし、関係に溝ができてからの信頼関係回復にはかなり時間が掛かります。

つまり、日常の中で意識的に子ども達に向き合う時間が大切です。その時間は、ほんの数分でもいいんです。その数分の積み重ねが、大きな時間となり、絆を深めます。

そして、どのような影響において大切なのは、子どもと向き合う時間とスキンシップです。

抱きしめる・目を合わせて笑う・感謝の気持ちを伝える・話をする

この4つがとても大切です。

慌ただしい毎日の中で、つい忘れてしまうことがあるかと思いますが、この4つを意識しながら、子どもとの時間を過ごすことで、起こりうる影響もうまく対応できます。

母子家庭(シングルマザー)の子どもは不幸なのか?

最初に述べましたが、子どもの『幸せ』も『不幸』も決めるのは本人です。

『片親で可哀想』というのは周りの価値観で、自分を可哀想だと感じさせるのは、本人ではなく周りの言葉です。

離婚は親の都合による別れです。しかし、いずれ必要な別れもあるという理解ができるようになります。

大切なのは、生活を送るうえで出た課題に、『どうすれば良いか』を一緒に考えることです。その過程によって子どもは親からの愛情を感じます。

いずれ子どもは自分で状況を把握し、自分なりになにができるのかを考える力を持ちます。自分で考える力・家族を思い合う気持ちが身につくことで、自信がつき、自己肯定感の高い人へと成長します。

大切なのは、各家庭内での子どもと親の関係性です。

つらつら専門家として解説をしてきましたが、私がシングルマザーとしてはどうかと聞かれると、毎回適切な対応ができているとは言えません。

頭では分かっていても、環境であったり子どもからの傷付く発言や行動から、実践できないこともたくさんあります。

私も、毎日意識しながら頑張っている最中です。

先程も「忙しいからテレビ見ていて」と、時間も立てず言ってしまい反省しております。この後、思い切り抱きしめようと思います。

まとめ|親ができることと心のケアのポイント

離婚は、子どもになんらかの影響を与えます。

一番の原因は、環境が変わることで今後の生活がどうなるかわからない不安です。

人間は今まで生きてきた環境から変わることに対して、現状維持をさせようとするホルモンが働き、元の状態に戻そうとします。そのため、慣れるまでは不安や”元に戻りたい”という感情に包まれます。

しかし新しい環境に慣れると、不安は次第に軽減し、それが「当たり前の日常」へと変わります。

さらに人の脳は、自己の選択や状況をポジティブに受け取られるように作られています。それは、脳が自分を守り、不安を軽減し、現状に働こうとする働きがあるからです。

ホルモンや脳の仕組みが理解できると、人間はシンプルな生き物だと分かります。

最初のうちは不安を抱え、うまく感情を表出できず、情緒不安定になってり、暴れることがあるかもしれません。

しかしそんな時に大切なことは、どんな状況もまずは『抱きしめ』、本人を『受け止める』ことです。

子どもは抱きしめられることで、安心感を得ます。

どんな環境であっても、『抱きしめる』『褒める』を重ねることが、子どもの幸福度を高める最大の鍵となります。

今日から意識して、実践してみて下さい。

今後、脳の仕組みやホルモンの観点から心の動きを解説する記事も書くので、楽しみにしていてください。