こんにちは、るかです。

ちょっとした一言にカッとなって、思わずきついことを言ってしまった…。

余裕がないとき、いつもなら流せるはずの言葉にもムキになってしまう。

そんな自分に、あとから嫌気がさして落ち込んでしまう——

そんな経験、ありませんか?

実は、イライラしたときにすぐに落ち着ける対処法はあります。

たとえば、深呼吸をすること。ツボを押して気を落ち着けること。

咄嗟の場面でも感情の爆発を抑えられることがあります。

でも…一度は落ち着いたのに、あとからまたモヤモヤやイライラがこみ上げてきたこと、ありませんか?

実はこれ、脳の仕組みが関係しているんです。

今回は、そんな「イライラの正体」を、

すぐに試せる対処法とあわせて解説していきます。

脳内の部位やホルモンは、少し難しそうに感じるかもしれません。

だからこそ、キャラクター化してかわいく、わかりやすくお届けしますね!

すぐできる対処法とは?

なんだかイライラしやすいと感じて、戸惑うことありますよね?

イライラの感情は、ちょっとした体の動きを整えるだけで、すっと落ち着かせることができます。

ここでは、イライラを感じた際に、すぐ使える対処法3つをご紹介します。

深呼吸で”心を静める”

イライラスイッチを感じた際、まずすぐにできることは『深く呼吸をすること』

深呼吸をすることで、脳内は冷静になるためのセンサーが活動してくれるため、落ち着いて考えられるようになります。

ゆっくり4秒息を吸い、4秒止めて、8秒で吐く

息を吸うときにお腹が膨らむようにする

吐く時にお腹がぺったんこになることを意識する

その際、肩の力を抜くことがポイント!

これだけで、一時的に脳内は「冷静に考えられるモード」になります。

指先マッサージやツボ押し

気がつくと肩に力が入っていたり、奥歯を嚙み締めたりしていませんか?

そんなときには、手のひらや指先をほぐすようにマッサージしたり

「労宮(ろうきゅう)」というツボ(手のひら中央)をゆっくり押すのも効果的です。

指先にはたくさんの神経が集まっていて、刺激をすることで副交感神経(リラックス)にスイッチが入ります。

今の気持ちを“見える化”する

頭の中で怒りやモヤモヤを考えていると、感情はどんどん増幅してしまいます。

そんな時は、紙に『今の気持ち』や『今の状況』を書き出してみましょう。

*紙がなければ、手元にあるスマートフォンのメモ機能でもよいです。

何にイライラしたのか

なぜイライラしたの?

本当はどうしたかった?

書くことで、思考が整理され、ごちゃごちゃ乱れていた思考が落ち着いてきます。

書き出したことを読んでみると、大したことがないと感じられることもあります。

この3つの対処法は、どれも特別な道具を必要とせず、すぐに実践できる方法です。

今まさに抑えたいイライラを落ち着かせるには、とても効果的。

一度気持ちが落ち着けば、あとから「なぜイライラしたのか?」と冷静に振り返る余裕も生まれてくるでしょう。

でも…そううまくいかないのが人間です。

時間がない。人手が足りない。思うように休めない。

そんな環境的なストレスに加えて、栄養不足や睡眠不足など、体のコンディションが整っていなければ、脳は本来の力を発揮できません。

つまり、外的な環境も、内的な体調も、すべては脳に影響しているのです。

だからこそ、「脳内で何が起きているのか」を知ることが、感情を整えるための本当の土台作りにつながります。

深呼吸やツボ押しなどで、一時的に気持ちを落ち着かせることはできますが

他の脳内の機能が弱っていたら、穏やかな状態を“保ち続ける”ことはできないのです。

ここからは、「イライラしているとき、脳内で何が起きているのか?」

そして「どうすれば、脳の働きを整えていけるのか?」について、わかりやすくひも解いていきましょう。

そもそも、なぜイライラするの?

「なんでこんなにイライラするんだろう…?」

そう思ったとき、まずは今のあなたの状態を確認してみましょう。

□ ちょっとしたことでイライラしてしまう

□ 感情が抑えられず、つい怒鳴ってしまう

□ 物事を冷静に判断できないと感じる

□ 頭の中がごちゃごちゃして整理できない

□ 朝起きても疲れが取れていない

□ 集中力が続かず、ぼーっとすることが増えた

□ 「私ばっかり…」という気持ちになることが多い

□ 太陽の光を浴びる時間が少ない

□ 人と話すのが面倒・孤独を感じる

□ 最近よく寝つけない・眠りが浅い

結果の目安

0〜2個: ストレスなし!今の調子を大切に✨

3〜5個: 少し疲れてるかも。睡眠や休息を意識して◎

6個以上: 心がSOS状態!整える行動を意識しよう

自分の状態に気づくこと、客観的に見つめることは、大切な一歩です。

もしチェックが多かったとしても、決して自分を責めないでください。

このチェックは、ダメ出しではなく、今の自分に必要なケアを知るためのものです。

そして、実はーー

このチェック項目は、3つの異なるイライラタイプに分けることができるんです。

次のパートでは、それぞれのタイプと、それに関わる「脳内のキャラクターたち」を紹介していきます!

イライラする時の3種類のタイプの違いとは?

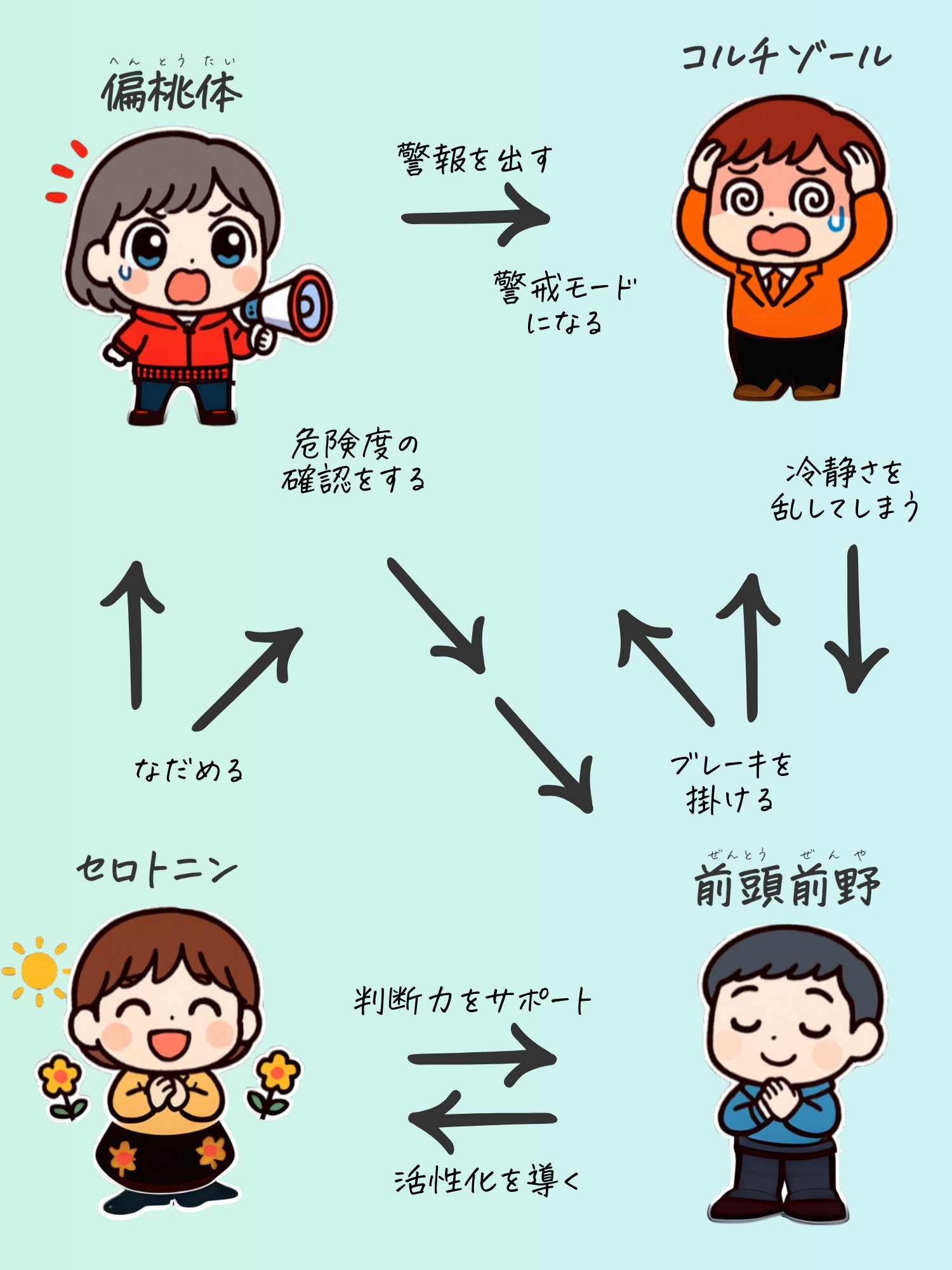

説明をしていく前に、イライラに関係している脳内の主要キャラたちを紹介します。

イライラに関連するのは、主にこの4つになります。

このシートには、ざっくりとした説明だけ書いてあるので、更に詳しく説明していきます。

扁桃体

感情の中でも特に『不安』や『怒り』など危険を感じたときに強く反応する場所。

何かイヤなことがあったり、ストレスを感じると、まずこの扁桃体が「危険だよー!」と警報を出します📢

『変な人が近づいてきた『騙されてるんじゃない?』『これ毒かも!』など、自分の身に起きている危険を察知して、脳内に警報を鳴り響かせ、危険から回避するために必要不可欠な部分です。むしろ、偏桃体がいないと身を守ることができないので、重要な存在です。

しかし!!何もかも『危険』と警報し続けさせてしまうと、必要以上にイライラしやすくなってしまうこともあります。

この偏桃体を静めてくれる存在が、次の前頭前野です。

前頭前野

感情をコントロールしたり、冷静に判断したりする司令塔。

扁桃体が出した『危険!』という警報に対して、「ちょっと待って、本当に危険なのかな?」と冷静にブレーキをかけてくれる役割があります。

目の前に迫った危険が、本当に自分にとって有害なものであり、排除が必要なものなのかを落ち着いて判断するために必要な存在です。

ここが正常に働かないと、大して危険でもないことに敏感となり、不必要な警戒心を高め、攻撃的になってしまう傾向があります。

なんでもかんでも疑心暗鬼になってしまうときは、前頭前野がうまく働いていない状況といえますね…そういったときは、頭の中がこんがらがってしまい、訳が分からない状態に陥ります。

前頭前野は酸素が脳にたくさん運ばれると活動することが可能になっており、深呼吸をすることで落ち着く効果は、この前頭前野のお陰です。

セロトニン

感情を安定させてくれる神経伝達物質(ホルモンのようなもの)。

しっかり分泌されていると、心が穏やかになり、物事を前向きに捉えやすくなります。

おおらかな気持ちで人やものごとを捉えられる、心の余裕を発生してくれているのは、セロトニンのお陰です。

セロトニンが十分に分泌をされている状態であると、体をしっかり休めることができるし、前向きな気持ちになれます。

活動をすることや、太陽の光を浴びることで分泌されるといわれています。

しかし、寝不足・運動不足・日光不足が続くと減ってしまい、不安が強くなります。そして結果的に、自信暗鬼・自暴自棄になり、イライラが強くなりやすくなります。

セロトニン不足になると、”うつ状態”になる傾向にもなるため、不安感を感じたときには、運動をしてセロトニンを分泌させることは重要だといわれています。

コルチゾール

ストレスに対処するために分泌されるホルモン。

体に『戦うか、逃げるか』の準備をさせる役割があり、心拍数や血圧を上げて私たちの身を守ってくれます。

体の緊張状態を作り上げ、外からの刺激から自分を守ろうとしてくれるとても重要な存在です。しかし、コルチゾールは『非常時の味方』といわれ、本当に危険が差し迫った際に力を発揮してもらうための存在です。非常時以外で活動をさせてしまうと、過度な緊張状態がストレス続くこととなり、心や体が疲れてしまう原因にもなります。

コルチゾールには、普段はおやすみしていてもらうのが理想で、活動をさせないためには、十分な睡眠が必要であるといわれています。

睡眠を十分にとっている脳であれば、本当に出てくる必要があるのかを冷静に判断し、とどめておくことが可能です。

4つのキャラクターたちについては、なんとなく分かったかな?

ここからは、3つのイライラタイプをキャラクターと関連付けて説明していくね。

イライラの3タイプ

チェックシートの項目は、実は3つのタイプに分けられています。

それぞれ、脳内の働き方に違いがあったんです…

チェックした項目を元に、自分がどのタイプのイライラなのかを知っておくと、自分に合ったケア方法が見えてきます。

前頭前野低下タイプ(感情ブレーキの機能低下)

ここにチェックが入っている方

□ ちょっとしたことでイライラしてしまう

□ 感情が抑えられず、つい怒鳴ってしまう

□ 物事を冷静に判断できないと感じる

□ 頭の中がごちゃごちゃして整理できない

👉これは、脳のブレーキ役=前頭前野がうまく働かない状態です。

前頭前野は、感情にブレーキをかけてくれる”理想の司令塔”のような存在。

でも…

疲労・寝不足・酸素不足(浅い呼吸)が続くと、前頭前野がパワーダウンをしてしまいます。

すると・・・本来なら

「ちょっと待って!それは怒るようなこと?」

と、ブレーキがかかるはずが‥‥

一気に爆発し、感情的にわー!!!と、暴走してしまいます。

イライラが止まらない!という人は、実は”ブレーキ機能の低下”が原因かもしれません。

コルチゾール過活動タイプ(ストレス過剰・緊張が高まっている)

こちらにチェックが入っている方

□ 朝起きても疲れが取れていない

□ 集中力が続かず、ぼーっとすることが増えた

□ 「私ばっかり…」という気持ちになることが多い

👉これは、コルチゾールが出続けているサインかもしれません。

本来コルチゾールは、非常事態に自分自身を守るためのホルモン。

敵が来た!逃げるぞ!闘うぞ!

と、体の状態を危険から守れる様に緊張状態にしてくれます。

テストや締め切り前で頭が緊張状態になっている時とかも当てはまるね。

しかし…

脳がプレッシャー状態が続くと…

睡眠や休息が十分に取れない、脳も身体もずっと戦闘モードになってしまうことも…

そうなると…

寝ても疲れが取れなかったり…

ずっと脳を緊張状態で活動させてしまうことで、集中力が続かなくなってしまったり…

救いの手すら「うるさい!」「ばかにして!」などと拒絶してしまったり…

まるで自分以外はみんな敵であるかのような孤立感を生み

ますますストレスが強くなってしまいます。

孤立感を感じるピリピリっとした感覚が起きている時は、コルチゾールが過剰に働き過ぎているのかもしれません。

セロトニン不足タイプ(癒し&安定ホルモンの不足)

こちらにチェックが入っている方

□ 最近よく寝つけない・眠りが浅い

□ 太陽の光を浴びる時間が少ない

□ 人と話すのが面倒・孤独を感じる

👉これは、セロトニン不足のサインかもしれません。

セロトニンがしっかり分泌されていると、心にゆとりが生まれ、前向きな気持ちになったり、人にも優しくできるようになります。

でも、日光を浴びる時間が短くなっていたり…

運動不足が続いたり…

人との交流も減っていくと…

セロトニンの分泌が減り、不安・孤独・焦りといった感情がどんどん大きくなっていきます。

すると夜眠れず…

朝目が覚めてからもどんより…

「もう、何もかもめんどくさい…」

そんな風に感じて

誰にも会いたくなくなることもあります。

心がくたびれると…行動する元気がなくなります。

しかし、行動ができなくなると…さらに心が疲れていく。

そんな負のスパイラルに気がつかないうちに、入り込んでしまうこともあるんです。

だからこそ、心の元気がなくなった時には『休む』だけではなく

少しの『行動』でセロトニンを増やすことが、回復の第一歩になります。

ここまで、3つのタイプをそれぞれ説明してきましたが、

「今の私は、このタイプかも…」と思い当たるものはありましたか?

3つに分けて説明をしましたが、脳内のはたらきはそれぞれが連動しています。

そこで次は、ここまでに出てきた4つのキャラクターたちの関係性と連携の仕組みを、図で分かりやすく見ていきましょう!

H3 キャラクターの関係性図

このように、脳の中では4つのパートがそれぞれの役割を持ち、連携し合いながら『イライラしない心』を保とうと働いています。

でも実は、このうちの1つでも調子を崩すと、バランスが一気に崩れてしまうんです。

では、そのバランスが崩れたときに、どんなことが起きるのかを

一緒に見ていきましょう!

1つでも欠けるとバランスが崩れる

ここまでイライラの種類を、前頭前野・コルチゾール・セロトニンの3視点で説明をしましたが…

実は、完全に独立しているわけではありません。

たとえば

「冷静に判断ができない」

これは、前頭前野が機能低下していてブレーキをかけられない可能性がありますが

セロトニン不足で気分の安定していないことも関係しています。

「集中力が続かない」

これは、コルチゾールが過剰に出ていて、脳が拾う状態にある場合もあれば、

前頭前野の機能低下で指令がうまく出せない可能性も考えられます。

「寝つきが悪い」

これは、セロトニン不足で心が穏やかな状態を作れない場合がありますが

コルチゾールが活発に働い、眠れない状態に陥っていることもあります。

このように具体的にあげてみると、どのイライラの種類にも、他の要素が関連している可能性があることが分かりますよね。

つまり…ひとつの状態に対して、いくつもの脳の働きが絡み合って感情はできているんです。

つまり、イライラの原因は『1つの脳のエラー』ではなく、

いくつかの『機能エラー』が重なり合って起ることが多いんです。

だからこそ、部分的対処をするのではなく、脳全体のバランスを整えることが本当のカギになります。

まとめ|自分を責める前に、脳を整えよう

イライラしやすいのは、脳の機能が正常に働いていないからであって、性格の問題ではありません。

イライラしている時、脳内の状態を知り、整えるための方法を理解していれば、早い段階で心を整えることができます。

脳内では、いろんな部位が常に働いていて、それぞれが連携しながら心の状態を作り出しています。

つまり、脳内の仕組みを理解し、適切な対応をとることで、自分の感情をコントロールできるようになるのです。

感情をコントロールできるようになればーー

不必要に誰かにあたることがなくなる

不安で行動できず落ち込むことも減る

穏やかな日々が手に入る

そんな未来が少しずつ手に入れられる様になります。

人は感情に流されて失敗してしまうことが、あります。

普段ならうまくいくことを失敗してしまったり…

穏やかな気持ちで行動が出来ず、大きな失敗をしてしまったり…

みなさんも、自分の感情の揺れで失敗をした経験があるのではないでしょうか?

そうやって自己嫌悪に陥ると…

自信を無くし、落ち込み…

落ち込むと…頭の機能低下して、また失敗…

こんな負のスパイラルにはまってしまいます。

でも、そんな負のスパイラルを断ち切る鍵が、

自分の脳内のバランスを整えることです。

いまの自分の感情をチェックし、

自分の脳内がどんな状態であるかを考える習慣をもてば、

自己理解が深まり、感情に余裕が生まれます。

そして、自分の心を整える力が身につけば、

自信を持って、自分の人生を歩んでいくことができるようになります。

このブログを通して、

『感情に流される自分』から『脳の仕組みを味方につける自分』へ、

あなたも少しずつ、変わっていきませんか?

自分の感情の状態が理解できるようになれば、人生は確実に変わっていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

自分を変えたいと思っている方は、こちらの記事もおすすめです。

自分を変えたい人こそ、人間の行動心理を学べ!

”変わりたい”と思っても中々動けないあなたへ

あなたが変われない理由は、自分を動かす方法が分かっていないからです。

クリック

参考文献

『感情の脳科学』/中野信子(著)/安全現代新書

→ イライラや怒りと脳の関係をわかりやすく解説。『スタンフォードのストレスを力に変える』教科書/ケリー・マクゴニガル(著)/大和書房

→ コルチゾールやストレス反応の正体と整え方について。『脳を鍛えるには運動しかない』/ジョン・J・レイティ(著)/NHK出版

→ 運動・セロトニン・ストレス耐性など科学的に解説。『自律神経が整えばイライラしなくなる!』/小林弘幸(著)/アスコム

→ 深呼吸・リズム・睡眠などによる心身の安定法について。