「今日もまた、子どもにきつく言いすぎちゃった…私ってママ失格だよね」

寝顔を見ながら、そっと落ち込む夜。

家事に育児、仕事に追われる毎日。

できなかった家事がどんどんたまっていく。

もっと頑張れるはずなのに…部屋は散らかったまま。

食事は今日も、お惣菜ばかり。

ふとした瞬間、心の中でつぶやいてしまう。

「なんにもできてない…私ってほんとダメだな…」

そんなふうに、自信をなくしてしまうこと、ありませんか?

こんにちは。

精神科病院で15年間、心の限界に寄り添ってきた精神保健福祉士のるかです。

私の元には、

「どうして、こんなに自信がないんだろう」

と悩む女性たちがたくさん訪れます。

その中で見えてきたのが、自信がない人に共通する特徴でした。

今回は、その中でも特に多くの方に当てはまっていた特徴を10個お伝えしていきます。

そしてもうひとつ、

自信がない原因の多くは「思考のクセ」にあるという事実にも、私は驚かされました。

この思考のクセには、女性ならではの傾向も関係しています。

だからこそ今回は、「女性の自信のなさ」に絞って解説していきます。

この記事を読む前に、ひとつだけ伝えたいことがあります。

自信は、与えられるものではなく、育てていくものです。

…植物や動物でもないのに、育てるってどういうこと?と思うかもしれません。

でも、自信の成長と生き物の成長には、たくさんの共通点があります。

種は、誰の心にもあります。

そこに『気づき』や『経験』という名の『水』や『肥料』を与えていくことで、

あなたの中に、確かな自信が少しずつ芽吹いていきます。

「自信がないままは嫌だ」と考え、検索バーにキーワードを入れ

この記事にたどり着いた時点で、あなたはもう『自信を育てる』一歩が始まっています。

「今のままじゃダメかも」と感じたその気持ちこそが、

自信の種に最初の水を注いだ合図です。

この記事では、

自信がないと感じる女性に共通する10の特徴と、

その背景にある思考のクセや脳の仕組みを解説していきます。

後半では、今日から実践できる自信を育てる具体的な行動も紹介しています。

自信がない人の10の特徴

自信がない人には、次のような特徴があります。

思い当たることはありますか?

❶ 他人と比較してしまう

❷ 完璧を求めてしまう

❸ 断るのが苦手で抱え込みがち

❹ ミスや失敗を引きずりやすい

❺ 褒め言葉を素直に受け取れない

❻ 自分の判断に自信が持てない

❼ 周囲の期待に応えすぎてしまう

➑ 過去の自分を責めがち

❾ 人に頼るのが苦手

➓ 睡眠不足で思考がネガティブに偏りやすい

さて、あなたはいくつあてはまりましたか?

脳と心の仕組みから見る“自信のなさ”の正体

もしかすると、あなたが「できていない」と思っているその感覚は…

『思考のクセ』が見せているフィルターかもしれません。

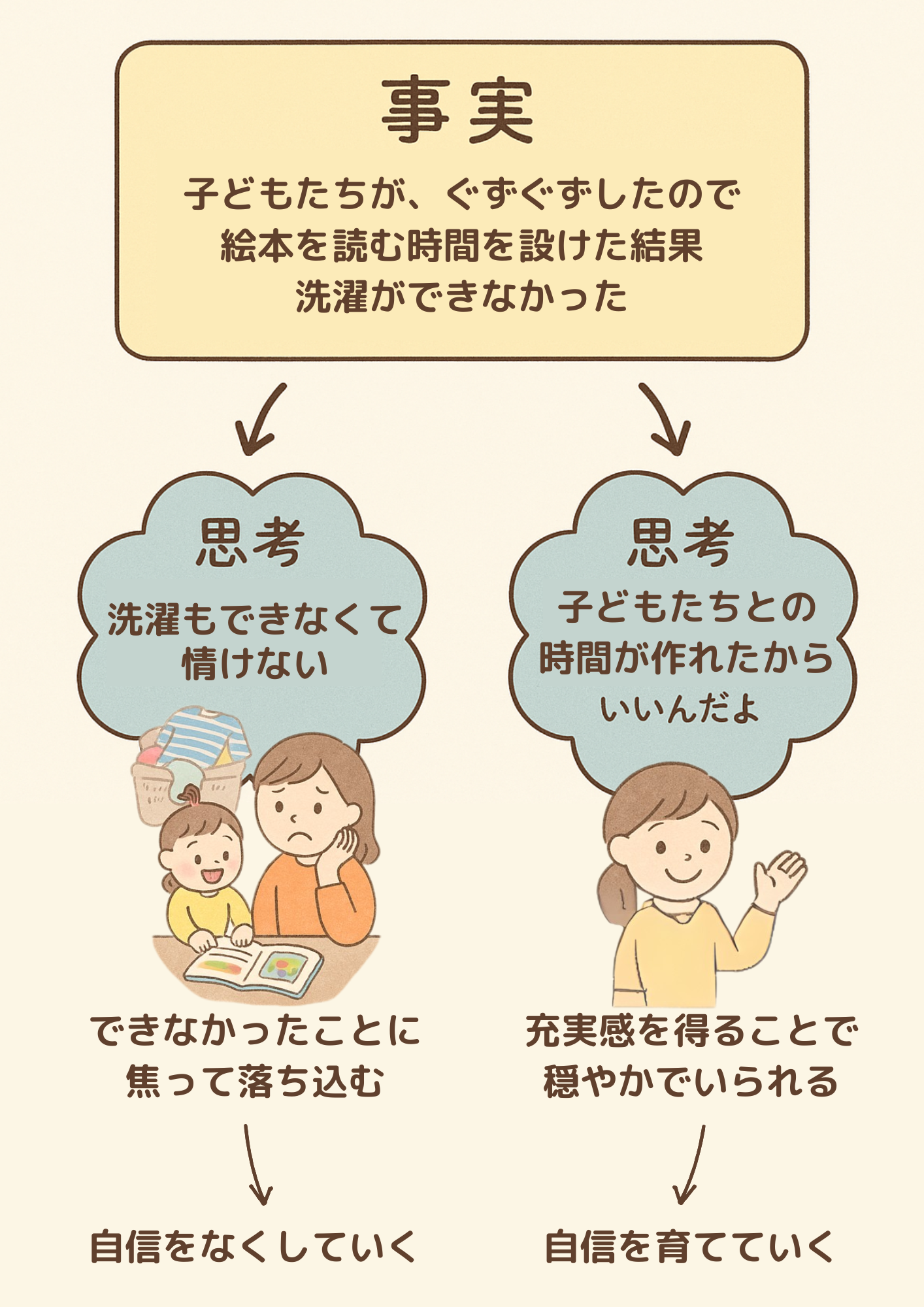

実際に私もサポート現場でよく使っている「認知行動療法」という考え方があります。

これは…

【出来事→思考→感情→行動】

の流れに注目し、

自分の思考のクセに気づくことで、感情や行動を整えていく方法です。

例えば…

このように、同じ出来事でも、思考が変わると感情も違ってきます。

このように、同じ出来事でも、思考が変わると感情も違ってきます。

こうした「思考のクセ」は、

過去の経験や環境、

そして女性特有のホルモンバランスの影響も受けやすいんです。

特に女性は、

生理周期・妊娠出産・更年期など、

ホルモンによって感情の揺れや不安を感じやすくなる時期があります。

この時期は、脳内のセロトニン(安定ホルモン)が不足しがちで、 物事をネガティブに捉えやすくなることが分かっています。

つまり――

あなたが「私はダメ」と感じるのは、事実ではなく、 思考のクセと脳の状態の影響かもしれません。

事実はひとつでも、捉え方で心のダメージも、自信の育ち方も変わってきます。

このように、思考のクセに気づいて、『事実』と『自分の価値』を切り離し

見つめ直すのが、認知行動療法の基本です。

そして、この考え、見つめ直す力は誰にでも身につけることができるスキルです。

ではここで、先程の特徴を別の表現に変えてみます。

特徴の視点を変えてみる

❶ 他人と比較してしまう

→周囲との調和を大切にできる

❷ 完璧を求めてしまう

→責任感が強く、細部にこだわれる

❸ 断るのが苦手で抱え込みがち

→誰かの役に立ちたいと思うやさしさの持ち主

❹ ミスや失敗を引きずりやすい

→真剣に物事と向き合っている証拠

❺ 褒め言葉を素直に受け取れない

→謙虚さと自立心を兼ね備えている

❻ 自分の判断に自信が持てない

→一歩立ち止まれる冷静さ、誠実さ責任感の現れ

❼ 周囲の期待に応えすぎてしまう

→他人の気持ちを思いやれる、信頼されやすい人

➑ 過去の自分を責めがち

→自分を高めようとする責任感の強さ

❾ 人に頼るのが苦手

→周りを頼らず自分でやりとげようとする責任感の強さ

➓ 睡眠不足や疲労感が慢性化している

→夜遅くまで家事をしたり、子どもが寝た後に仕事をしたり…

周りを思いやり、一生懸命

このように、同じ内容でも、表現が変わるだけで受け捉え方が変わりますよね。

そして、見て気付くのは…周りを気遣い、誠実で責任感の強い方が多いといえます。

自信がない人たちは、優しくて誠実で責任感が強い人たちなんです。

脳科学から見た「自信」の仕組み

実はこの思考のクセは、脳の仕組みにも深く関係しています。

人の脳は、ストレス状態や睡眠不足になると

セロトニン(心を安定させる神経伝達物質)が減少し、

物事をネガティブに捉えやすくなります。

また、海馬(記憶をつかさどる脳の領域)は、

「失敗」や「できなかったこと」の方が強く記憶されやすいという性質があります。

実際、脳科学の研究でも、ポジティブな記憶よりネガティブな記憶のほうが強く脳に残りやすいことがわかっています(米・カリフォルニア大学の研究など)。

つまり、思考のクセが生まれるのは、「あなたのせい」ではなく、脳の仕組みの影響もあるのです。

だからこそ、

「あ、これは脳の仕組みのせいかも」って気づけるようになることが、とても大切なんです。

「これは思考のクセがでているかも」と気づくことが第一歩。そして、意識的に「できたこと」「がんばったこと」に注目していくと、

脳内の自信の回路が少しずつ育っていくんです。

これを踏まえ、ここからは私が実際に出会った3人の

やさしいがんばりすぎな自信のないママたちが、少しずつ自信を取り戻していったお話をしていきます。

がんばりすぎママ3人の実例

私の相談室で出会った、自信を失っていたママたちが、思考のクセをうまく修正し、自信を少しずつつけていった事例をご紹介します。

もしかしたら、あなた自身や周りの人の姿と重なるかもしれません。

エピソード①

「朝5時に起きて、すでに自己否定していたママ」

3人の子どもを育てながら、フルタイム勤務のママ。

朝5時に起きて、弁当を3つ作り、洗濯をして、子どもたちの連絡帳を確認して…

出勤前なのに「今日も準備が間に合わなかった」と落ち込んでいました。

面談中にその話が出た際、

「十分なさっていると思うのですが、何が間に合わなかったと思うんですか?」と尋ねると

「朝ごはんがトーストだけだった」

「子どもたちの靴下をアイロンがけできなかった」

と答えが返ってきました。

彼女にとって、「ここまで出来なきゃダメ」という枠を決め、それが出来ない自分を責めていました。

それは「できなかった」ことじゃなく、「家族のために精いっぱい頑張っていたこと」だったのです。

誰もが寝ている時間から起きて、家族のために動いている。

それ自体がすでに、十分すぎるくらいの愛情表現なのにそこには気づいていませんでした。

彼女の思う理想の母親像が素晴らしすぎる方でした。

こうしなければだめだという完璧主義な考え方は、素晴らしいことではありますが、時に自分を苦しめてしまうものです。

凄いことをしていると褒めても、彼女はそんなことない、他の方はもっと頑張っている・私なんてまだまだダメだ…

このように、褒め言葉を素直に受け取れず、他人と比較してさらに自分を追い込んでいました。

そこで…

できていること、たまにできること、できないことを1週間分一緒に整理をして、紙にかきだしました。

すると、こんなに朝から行動していたのかと驚き、自分がこんなに頑張っていたなんて思いもしなかったと話されました。

書き出して、目で見ることで…

自分を客観視することができます。彼女は、客観的に見て始めて、自分の活動量に気付けました。

朝の行動を、

①絶対にやること

②やれたらやること

に、分けて行動を始めたら、達成感が変わり、少しずつ自信を取り戻していきました。

ちなみに、私は毎朝トーストですよ。

と伝えたところ、それはダメですと怒られてしまいました笑

エピソード②

「”何もできなかった”と言う女性の手帳にはびっしりタスク」

「昨日も、なにもできなかったです」と話し出した女性。

手帳を見せてもらうと、子どもの送迎、家事、PTA会議、買い出し、食事準備…予定はぎっしり。

「何をもって『できた』って思えるのか、一緒に考えてみませんか?」と問いかけると、

彼女は初めて、「これ全部、実行できたことです。できない自分が情けないんです」と涙をこぼしました。

できたことよりも、できなかったことに目が向いていました。

周囲(子どもたちや夫)の期待に応えなければ!と、ひとりで抱え込み、それをこなしてきていました。

しかし客観的に見れば、毎日膨大なことをこなしているのです。

1人で本当にこなせるタスクなのか、削れることや他の人に頼めるタスクはないのかを一緒に整理しました。

その結果、1人でこなせるタスクではないと自覚し、頑張り過ぎていたのか…と、驚きながら安堵していました。

彼女は人に頼む方法が分からないと話されたので、一緒にこなせないタスクを依頼する相手、依頼する方法を考えました。

彼女は、夫やママ友に協力を求めることで「そんなことも1人でできないの?」など否定をされることを恐れていました。

改めてタスクを整理した上で、

「今これをこなす必要があるが、1人では難しいので協力してほしい。」

人に自分の状況とできることを伝え、理解され、協力して貰う経験を得たことで、1人で抱え込まず、自信を取り戻していきました。

エピソード③

「”普通”の理想が高すぎたママ」

「普通にできてないんです」と言っていた女性に

『普通』を聞いてみたら、

朝6時に起きて全員分の朝食・子どもを怒らずに送り出し、帰宅後も笑顔で対応することだと答えました。

「それ、普通じゃなくて『理想のお母さん像』ですよ」と伝えると、

みんな、そうなんじゃないんですか?

私の母が、そういう母親で…そうならなきゃいけないって思っていました。

彼女にとって自分の母親のしていたことが『普通』でした。

他のママ達の中には

朝食が子どもたちの当番にしている方も居るし

シリアルやパンを自分で準備して食べている方

昨日の残り物を食べている方

子どもを「ちゃんとして~」「早く~」とせかせか送り出している方

色んな母親が居ることを伝えると、知らなかったと回答しました。

彼女は、過去自分の母親から

あなたはこんなこともできないのか

普通の母親は…

など、責められた経験がありました。そこから、他の人にも同じように思われるのではないか…自分は情けない母親…と、自分を追い込んでいました…。

そのうちに、自分の判断に自信が持てなくなっていったのです。

母親によって作り上げられた「普通」や「こうでなくてはならない」という名の完璧を求めていることに気づいていません。

母親などの自分との距離感がつかめない相手に囚われ、苦しんでいる女性も多く居ます。

この方の場合、自分と母親を切り離して考えるためのセッションを行い、今は自分らしい育児をスタートさせ、活き活きとしています。

思考のクセを捉え、考え方を変えた次のステップは、自信を育てていく為のステップです!

自信を育てるための3つの行動

1. 思考の整理|「できたこと」に目を向けてみる

「今日の私はダメだった…」と落ち込む前に、できたことを3つ書き出してみてください。

当たり前に感じることでも大丈夫。

洗濯物をたたんだ、子どもを笑わせた、ご飯をつくった。

できたことを、書き出すことで、自分ができていることがあることに気づかせてくれます。

2. 小さな挑戦|まずはやってみる

毎日同じことの繰り返しだと、安定や安心は手に入れることができますが、自信はつきません。

新しいことに挑戦し、達成することで自信は身についていきます。しかし、ガラッと何か変えることは難しいため、始めることに対しても抵抗が生まれます。

だからこそ、ちょっとだけ新しいことを始めてみることを意識してみましょう。

5分だけ体操してみる

5分だけ読書してみる

1品多く作ってみる

子どもに本を読む

ちょっとしたことでいいんです。

大切なのは「行動した自分」を認めることです。

その積み重ねが、挑戦=怖くないという感覚

新しいことが達成できると、自信につながっていきます。

3. 対話の力|言葉にすると、自分を整理できる

ひとりで考えていると、思考がぐるぐる同じところをまわってしまったけれど、人と話したらスッキリまとめられたという経験はありませんか?

人は、誰かに頭の中にある言葉を伝えようとすることで、自分の頭の中を整理することができます。

さらに、第三者から「わかるよ」「がんばってるよ」そんな認めてもらえるような言葉を言われることで

自分の価値を信じられるようになることもあります。

どれかひとつ、はじめられそうなことから行動してみませんか?

もしかしたら、「どれも全部むずかしい…」そんな風に考える方もいるかもしれませんね。

それでも、大丈夫です。

そんな方に向けに、小さな一歩を踏み出す方法も考えています。

それは、睡眠の質をあげること。

行動が難しい人には、睡眠の質改善を提案

私の臨床経験からも、質の良い睡眠は自己肯定感を高める土台になると、いわれています。

睡眠の質が下がると、ホルモンバランスが崩れ、勝手にマイナス思考を生み出すんです。

実は質の悪い睡眠が続くと、脳内のセロトニンが減少します。

セロトニンとは、心を穏やかにしてくれるホルモンです。

このホルモンは日光浴や睡眠によって増え、ストレスや睡眠不足で減少します。

精神科病院で働いてきた経験からも、セロトニンが不足するとネガティブな思考パターンに陥りやすくなり、「自分はダメだ」と感じやすくなるのを見てきました。

また、疲れた脳は思考が偏りやすく、普段であれば当たり前に出来ていたことでさえ失敗しやすくなります。

さらに、その失敗や欠点ばかりに目が向いてしまいます。

質の良い睡眠は、バランスのとれた思考と感情を取り戻すために大切です。

そして、睡眠は「時間」よりも「質」の方が、自信や気分の安定には深く関係しています。

脳科学の研究では、こんな状態が“質の良い睡眠”とされています:

寝つきがスムーズ

夜中に目が覚めない

朝、すっきり起きられる

起きたあと、気分が軽い・集中しやすい

このように「ぐっすり眠れて」「脳も心も休まっている」と、

セロトニン(心を安定させるホルモン)がきちんと分泌され、

「まぁいっか」と思える前向きな気持ちが自然と湧いてきます。

落ち着いて考え、行動をすることで、失敗が減ります。

失敗が減る(=成功が増える)ことで、自信がついてきます。

「でも、どうしたら“質の良い睡眠”ってとれるの?」

そう思いますよね。

もちろん、生活リズムやスマホの見すぎを見直すことも大切。

だけど、今すぐ手軽にできる方法のひとつが、

睡眠サポートサプリなんです。

サプリであれば、寝る前に飲むだけなので

毎日の小さなケアとして、簡単に取り入れられます。

近年では、睡眠の質を上げるために睡眠サポートサプリを取り入れる方も増えています。

私は、どうしてもスッキリ眠りたい時には睡眠薬を内服して寝ていました。しかし、頼らないと眠れなくなるのではないかという不安がずっとありました。

しかし、サプリメントに変えてからは…そういった心配もなくなり、しっかり寝て脳を休める習慣を身につけています。

おすすめの睡眠サポートサプリ3選

【特徴】

・GABA・グリシン・テアニン・トリプトファン配合

→ ストレス軽減&リラックスを促し、眠りの質をサポート。

・ラフマエキス配合

→ 自然由来の植物成分で、穏やかな休息時間へ。

・国内製造&無添加設計

→ 安心の品質、健康志向(糖質ゼロ・グルテンフリーなど)にも対応。

・美容サポートにも◎

→ 睡眠中のコンディションケアを重視した設計。

【特徴】

グリシン配合

→ 深い睡眠を促し、熟眠感や睡眠リズムの改善、起床時の爽快感をサポート。

楽天市場

日中の眠気軽減

→ 質の高い睡眠により、日中の眠気を和らげ、活動的な一日をサポート。

スティックタイプで手軽に摂取

→ 3.1g×6本入りのスティックタイプで、就寝前に水なしでそのまま摂取可能。

楽天市場

味の素の信頼の品質

→ 食品メーカー「味の素」が開発した、安心の国内製造サプリメント。

ちなみに、私はこちらを飲んでいます!

セロトニン生成をサポート

→ラフマ葉エキスやギャバ(GABA)を配合し、心の安定とリラックスを促進。

休息の質を向上

→クワンソウエキス(100mg)を配合し、自然な休息をサポート。

ビタミンB群配合

→ビタミンB1、B2、B6、ナイアシン、パントテン酸などを含み、神経の働きを助ける。

機能性表示食品&医師監修

→科学的根拠に基づいた設計で、安心して摂取可能。

実際に使っている方の声

Aさん(34歳・2児のママ)

「子どもが寝た後も頭が冴えて眠れなかったけど、ナイトプラスを飲み始めてからは自然な眠気が来るようになりました。朝も起きやすくなって、1日のスタートが変わった気がします」

Bさん(32歳・パート勤務)

「完璧主義で夜も考え事が止まらなかったけど、グリナのおかげか眠りが深くなった気がします。イライラが減って、子どもにも優しく接することができるようになりました」

Cさん(36歳・在宅ワーク)

「スヤナイトは飲んでから30分くらいでふわっと眠気が来る感じ。翌朝の目覚めがすっきりして、仕事への取り組み方も前向きになれました」

まとめ|どんな一歩でもいい。あなたのやさしさは、ちゃんと自信につながる

それは、実はとても繊細で優しい心の持ち主である証拠かもしれません。

完璧を目指すのではなく、まずは今の自分ができそうなことから始めてみませんか?

思考の整理、挑戦、対話、サプリ…今のあなたにとって、はじめやすい一歩を探して、踏み出してみませんか?

あなたのペースで、あなたらしく、自信をみにつけていきましょう。

こちらのインスタアカウントでは、感情を言葉に変えてこころを整えるための方法を発信していますので、よろしければ参考にしてみてくださいね。