離婚の話が進み、いよいよ養育費の公正証書の作成へ。

でもその段階で、気になるのが「何を準備すればいい?」「手続きはどう進むの?」という具体的なポイントですよね。

こんにちは、3児のシングルマザーるかです。

公正証書は公証役場で作成することになります。

私自身、公証役場に事前に問い合わせていたにもかかわらず、必要書類の確認をし切れておらず、二度手間になった経験があります。

あの時は本当に焦りました…。

だからこの記事では、養育費の公正証書作成に必要な書類、費用の相場、手続きの流れ、そして見落としがちな注意点まで、あなたの心に寄り添いながら、わかりやすく整理しました。

「もう、後戻りしたくない」「子どものために、絶対に養育費を確保したい」そんな強い気持ちを持つあなたが、失敗や無駄を防ぎ、スムーズに手続きを進められるよう、私のリアルな経験も交えながらお届けします。

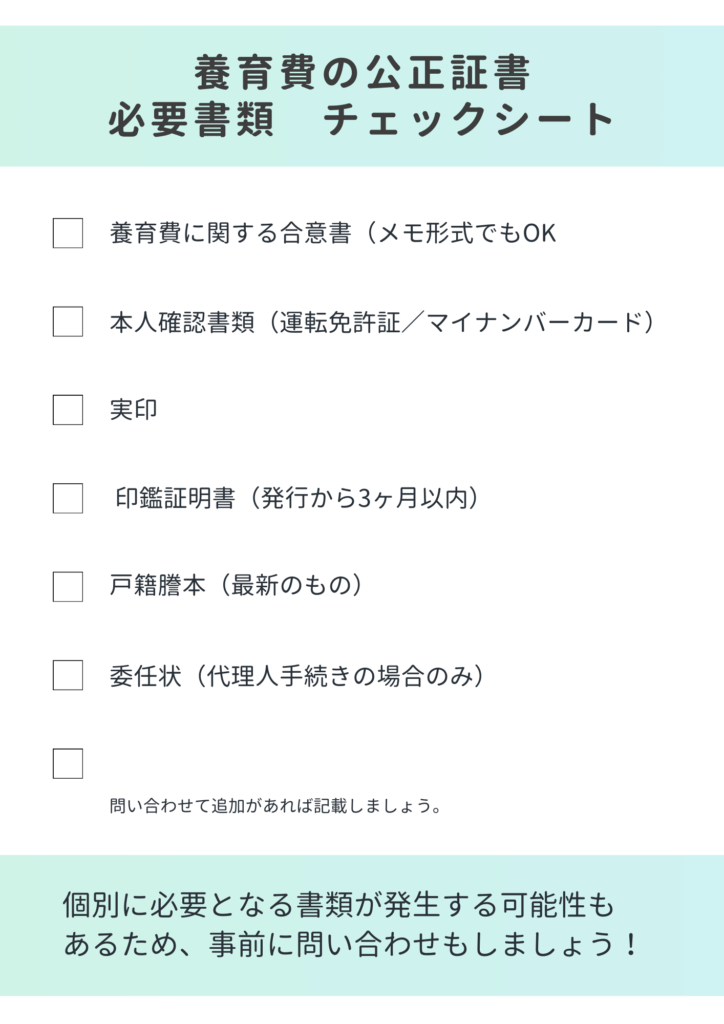

養育費の公正証書に必要な書類一覧【まず確認しよう】

いざ、公正証書を作ろうと思っても、

必要書類がそろっていないと受理してもらえません。

特に私も一度失敗したので断言できますが、書類不備は本当に痛い時間ロスになります。

まずは、確実に揃えるべき書類を一覧でチェックしていきましょう!

PDFでダウンロードできるようにしているので、印刷して使用してみて下さいね。

ちなみに、ここにある必要書類は最低限の内容になっています。

例えば購入した住宅や車などの財産をどちらかが譲り受ける場合には、それらの情報が記された書類も追加で必要となります。

公正証書を作成する際には、通常、お住まいの地域を管轄する公証役場に出向く必要があります。日本全国には複数の公証役場が存在し、都道府県や市区町村によっては複数の公証役場が設置されている場合もあります。

以下のリンクから、お住まいの地域の公証役場を確認できます。

公証役場によっては、予約制を採用している場合や、取り扱う業務の内容が異なることがありますので、事前にそのあたりも電話で確認しましょう。

私の場合は、連帯債務で購入をした住宅を私が財産分与で受け取ることになったため、ここに追加でーー

・不動産登記事項証明書(登記簿謄本)

・固定資産評価証明書

・住宅ローン関連書類(残債証明書、返済予定表など)

も、必要になりました。

事前に問い合わせをして、ざっくりとした内容も伝えておくと、必要とされる書類を事前に教えてくれます。

後ほど流れも詳しく説明をしますが、1度打ち合わせに出向き、必要な書類を提出した上で公正証書を作成して貰うことになります。

私はここを怠たったために、1度目の打ち合わせ時に書類が足りず、別日に再提出しに出向く二度手間になりました。何度も出向くのは大変になるので、電話問い合わせの際、必ず自分の場合に必要な書類が他にないかも問い合わせはするようにしましょう!

各書類は何を証明する?簡単にわかるポイント解説

「書類の名前はわかってるけど、それって何を証明するために必要なの?」

そんな疑問にサクッと答えます。

意味を理解しておくと、公証役場でのやりとりもぐっとスムーズになりますよ!

養育費に関する合意書(または合意内容をまとめたメモ)

- 理由:

→ 夫婦間でどんな取り決めをしたかを、第三者である公証人に正確に伝えるため。

→ 書面にしておかないと、公証人が内容を確認できず、作成が進められない。 - 注意ポイント:

→ 書式自由だが、金額・支払い期間・支払い方法・事情変更時の取り決めまで記載が必要。

*よく公正証書のテンプレートを目にすることがありますが、自分たちで作っていっても公証役場が正本を作成をします。

テンプレートはあくまで内容をざっと見るのみにして、実際に使用する手間はおすすめしません。

作成時、公証役場の担当者と必要な項目をすり合わせをして、回答した内容に沿って作成をしてくれることになります。文言や書き方は全て職員がやってくれるので、あまりかしこまらず、もし足りない情報があれば後日電話などで伝えるようにしましょう。

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

- 理由:

→ 公正証書は本人の真意に基づいて作成される必要があるため。

→ なりすましや代理人詐称を防ぐため、顔写真付きの公的証明書で本人確認を行う。 - 注意ポイント:

→ 有効期限内のもの。できれば運転免許証かマイナンバーカードが確実。

実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

- 理由:

→ 正式な同意・契約であることを証明するため。

→ 口約束ではなく、法的効力を持たせるために、本人の実印で押印する必要がある。

→ 印鑑証明書は、「この印影は正式に登録された実印である」ことの証明。 - 注意ポイント:

→ 印鑑証明書は作成日から3ヶ月以内が有効範囲。古いものだと再取得が必要。

戸籍謄本

- 理由:

→ 子どもとの親子関係を正式に確認するため。

→ 養育費の対象となる「子」が誰か、親権者は誰か、を公証人が確実に把握するため。 - 注意ポイント:

→ 最新版を提出すること。離婚届提出前なら「婚姻中」の記載あり、提出後なら「除籍」確認。

委任状(必要な場合)

- 理由: 財産分与の対象となる不動産の詳細を明確にするために必要です。

- 注意ポイント:

→ 公証人に事前相談して、どんな形式で作るべきか指示を仰ぐと確実。

不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書(財産分与で不動産が含まれる場合)

- 理由: 財産分与の対象となる不動産の詳細を明確にするために必要です。

こちらが、必要書類が必要となる理由でした。

理由を知っておくと、意図が分かるので頭の中で腑に落ちるため、準備する時にスムーズになります。

養育費の公正証書作成にかかる費用とスケジュール感

作成には意外と時間とお金がかかります。

後から「こんなにかかるなんて知らなかった…!」とならないよう、ここで費用相場と手続きスケジュールを具体的に押さえておきましょう。

費用の目安

1.公正証書作成の費用

| 目的の価額(合計金額) | 手数料 |

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円超~500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 |

| 1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 |

| 3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 |

| 5,000万円超~1億円以下 | 43,000円 |

※養育費の合計額は、月額×12ヶ月×支払年数で計算します。

2. その他の費用

書類取得費用:戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用として、2,000~5,000円程度。

正本・謄本の交付手数料:証書の枚数に応じて、1枚あたり250円程度。

送達費用:手渡しの場合は1,650円程度。郵送の場合は謄本料と送料が加算されます。

スケジュール感

まず、公正証書の作成タイミングとしては、婚姻中の成立が理想的です。

その理由は、離婚後だと相手と連絡が取れなくなったり、協力が得られず作成できないリスクが高まるためです。

離婚前に公正証書を作成しておけば、トラブル防止になり、養育費の支払いを確実に守る強力な証拠となります。

とはいえ、離婚後でも作成は可能です。

ここでは、離婚成立の前後それぞれで、公正証書作成の流れや注意点をわかりやすく整理していきます。

| 流れ(やること | 注意点・意識すべきこと |

| 夫婦間で養育費取り決めを話し合う | 譲れないことはしっかり伝える |

| 公正証書の内容を書き出す | 決めたことを項目ごとにメモをする |

| 公証役場に事前必要書類問い合わせ・予約 | 個々で必要書類が変わることもあるので、必ず事前に自分の状況を説明した上で必要書類を問い合わせる。 予約は2週間以上先になることも多いため、早めに予約をする。 事前面談は夫婦どちらかだけで良いので、自分の先に平日夫婦で行くのか、自分の身で行くのかを確認しておく。 |

| 必要書類をそろえる | チェックリストを活用し、漏れ防止する |

| 公証役場で事前面談する | 予約した日に出向き、必要書類の確認をする。 内容を確認して貰い、記載すべき内容が網羅されているかをよく確認する。 認識のズレがあれば、しっかりすり合わせをする。 こども2人に対しての値段ではなく、1人1人に値段を設定する必要があるため、夫婦間でもそのあたりも認識した上で決めることが必要。 強制執行認諾文書を必ず盛り込んで貰う。 |

| 仮で出来上がってきた公正証書を夫婦で確認 | 2週間~1ヶ月内に夫婦それぞれに郵送で届く。各自内容を確認し、不備や不明点があれば問い合わせる。 |

| 公証役場に作成日を予約する。 | 書類に問題がなければ、夫婦で揃て出向ける費を予約する。 *どうしてもどちらか一方がいけない場合には、委任状を書いて貰い、片方が出向く。 平日に行くことになるため、揃っていくときは前もって予定の確認が必要。 |

| 正式な公正証書を作成・署名押印する | 最終内容確認をして、夫婦で捺印をすれば成立です。 |

| 正本・謄本を受け取り保管する | 正本はその場で受け取ります。ふうふそれぞれ受け取りますので、今後のために必ずしっかりと保管をしてください。 *失くしてしまった場合にも、公証役場は20年保管をしているため、公証役場で本人確認をした上で手数料を支払えば、再発行は可能です。 |

養育費の公正証書を作成するメリットと注意点

養育費の支払いを確実に受け取るためには、公正証書が大きな力になります。

でも、作成ミスや油断で「結局使えなかった…」という失敗談も多いんです。

ここで、メリットと合わせて、絶対押さえておきたい注意点まで整理しておきましょう。

大きなメリットは、まず第一に養育費が未払いになった時に強制執行ができることです。

口約束だけでは、言った・言わないと揉めてしまったり…

法律的な強制力は発生しません。

公正証書を作成しておけば、支払われなかったことに対し、地方裁判所に申し出をして、財産を差し押させることができます。

状況によっては、相手の職場とやりとりをして、給与から自動で天引きされるようにしてくれることもあります。

ただし!注意点もあります。

- 強制執行認諾文言を必ず入れる!

→これが入っていないと、未払い時にすぐに差し押さえはできず、裁判が必要になります。 - 必要書類に不備があるとその場で作成できない

→印鑑証明書の期限切れや、戸籍謄本忘れに注意! - 養育費の内容は細かく具体的に決める

→金額だけでなく、支払い方法や振込先、支払い終了の年齢後に子どもが大学などに進学する際のことなど。 - 養育費は子ども1人あたりに金額を設定する!

→子ども達1人1人に対して、支払い金額と支払い終了年の取り決めが必要。 - 平日昼間しか手続き出来ない

→公証役場は平日のみの営業なので、スケジュール調整が必要!

*子連れ訪問が可能なところもあるので、そこも確認しておく! - 手続き完了までには1~2ヶ月要する場合もある。

→予約→面談→作成→署名押印とステップが多いので、早めの動きが大切。

これらの注意点に気を付け、作成をおこなってみてください。

養育費の公正証書を作成する前に準備しておくべき5つのこと

「作成日当日になって慌てる」――これ、ほんとうに避けたいです。

事前準備をしっかりしておけば、心にも時間にも余裕を持てます。

ここでは、作成前にやっておくべき5つの準備を、必要項目にはチェックリストも作ったので、ぜひ活用してくださいね!

作成前にやっておくべき5つの準備

1.必要書類を完璧揃える!(チェックリストを活用してね)

2.養育費の取り決め内容を具体的にメモで整理する

3.早めに公証役場に事前相談日を予約する

4.手続きに必要なスケジュールを確保する

5.もし不安なら、事前に無料の法律相談窓口も活用する

作成活用できるチェックリスト

必要なチェックはこちらのリストを活用すれば、抜けなくおこまえるはずです!

手続きは大変ですが、うまく活用し、スムーズに行えるようにしてくださいね!

まとめ|養育費の公正証書作成を確実に進めるために

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

養育費の公正証書を作成するということは、

「子どもとの生活を守るために、未来への責任を形にする」ということ。

単なる書類作成ではなく、

これから先の暮らしを安定させる大切な一歩です。

だからこそ、

✅必要書類を早めに揃える

✅養育費取り決め内容を整理する

✅公証役場へ早めに予約を取る

✅強制執行認諾文言を必ず入れる

この4つは最低限クリアしておきましょう。

もし今、少しでも「不安だな」「うまくできるかな」と思ったら、

無料の相談窓口を利用するのもひとつの方法です。

まずは今日、

✅チェックリストをダウンロードして

✅必要書類を揃える一歩

踏み出してみてくださいね!

きっとあなたなら、大丈夫です。